-

-

-

Par JLuc Fontaine le 1 Novembre 2020 à 21:45

Situé entre la massif de la Sainte-Victoire et les villages du bord de Durance, Meyrargues, Peyrolles et Jouques, la belle barre du Mont Concors n'est pas un lieu très réputé pour les randonnées...et pourtant !

Il faut dire qu'une fois au sommet du Concors, le choix pour le retour est assez restreint.

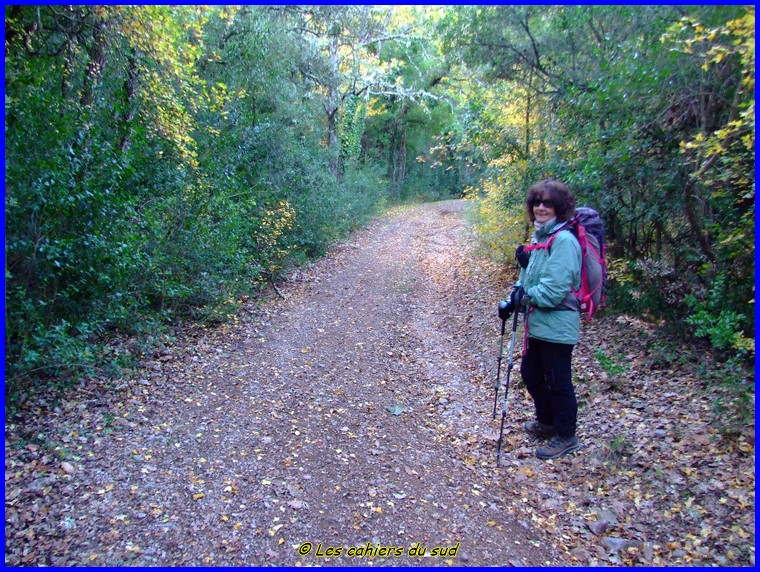

Ce matin là, veille du confinement de fin d'année, (

) nous sommes sur le départ. Sortis de Peyrolles, le vallon de la Trempasse est dans l'ombre, il fait frisquet.

) nous sommes sur le départ. Sortis de Peyrolles, le vallon de la Trempasse est dans l'ombre, il fait frisquet.La voiture est garée au bout de la D62 qui, devenant une piste s'arrête devant la fameuse fenêtre de la Trempasse, cet ouvrage d'art permettant au personnel du Canal de Provence d'effectuer des visites techniques dans cette partie souterraine du canal, je suppose quand il est à sec !

Très vite nous sommes devant ce triangle de béton, difficile d'imaginer que derrière cette grosse porte circulaire verte ressemblant à un coffre fort, se trouvent des milliers de m3 d'eau.

Nous continuons sur la piste, une battue est en cours mais les chasseurs postés en sécurité, fort aimables au demeurant, nous indiquent que si nous grimpons au Concors, nous pouvons y aller il n'y a aucun risque, la battue est dans le vallon voisin.

Bientôt, après une grimpette facile et régulière nous arrivons devant la vieille ruine que j'avais repérée il y a quelques années, à partir d'ici, nous devons quitter la piste et prendre un étroit sentier qui va grimper nettement plus raide

mais nous offrir quelques beaux passages au soleil, de loin nous apercevons d'autres chasseurs-guetteurs perchés sur leurs postes et qui nous ont vus eux aussi, tout va bien.

une autre ruine est laissée sur le côté, très embroussaillée, elle ne présente que peu d'intérêt

un gros coup de zoom de l'APN nous permet de voir la tour de guet du feu, au sommet du Concors, nous n'y sommes pas encore...

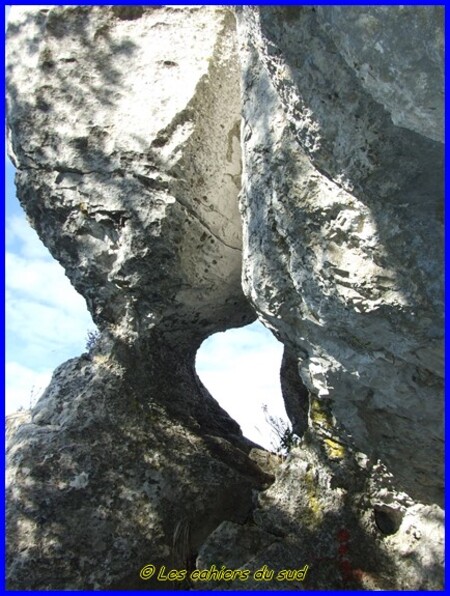

le sentier, après mille lacets, s'approche de la falaise rocheuse, un gros monolithe collé à la paroi indique que nous sommes tout près du fameux Trou de la Lune

Invisible du sentier en montant, il faut s'en écarter un tout petit peu pour le voir

un gros entonnoir se terminant par un tout petit oculus donne un belle vue sur la plaine de Peyrolles et paraît-il la Lune dans certaines conditions...

nous y allons chacun à son tour, c'est le Clou de cette randonnée

Mais nous ne sommes pas encore au sommet, encore un petit effort

bien entendu, je perds le sentier, ici très peu marqué, mais je sais que nous sommes tout près de la crête et voyant une cheminée qui semble accessible, je grimpe sans chercher à revenir sur nos pas pour retrouver la trace

il faut juste se frayer un chemin dans les broussailles

jolie cheminée, pas trop difficile avec une arrivée "grand écran" !

nous retrouvons le sentier et filons vers l'est, direction la tour de guet vue d'en bas

bâtiment fort utile en été pour permettre la prévention et la lutte contre les incendies, il ne présente, par contre, que peu d'intérêt du point de vue patrimoine.

tout au bout de la crête rocheuse, se trouve la minuscule chapelle Sainte Consorce, allons-y.

le sentier est tracé sur un lapiaz qui chemine entre les romarins, les kermès et les argéras

et environ 800m après, nous voilà à la chapelle, l'esplanade est ensoleillée, calme et c'est ici que nous faisons notre pause du médio; Un bel endroit reposant.

La chapelle Sainte-Consorce se trouve au sommet de la montagne de Concors, au Sud du village de Jouques. Particulièrement isolée, elle est accessible uniquement à pied. De dimensions réduites, elle renferme derrière l'autel une esquisse naïve représentant la Vierge, ainsi que quelques objets votifs.

Le personnage canonisé sous le nom de sainte Consorce (Consortia en latin) était la fille de saint Eucher, un évêque ayant vécu en Provence au VIe siècle. Consorce aurait fondé un hôpital dans la vallée, et se serait retirée sur cette colline à laquelle elle donna son nom.

*******

Il y a la possibilité de redescendre par le côté sud et rejoindre la piste par laquelle nous sommes arrivés, mais c'est sans intérêt d'autant qu'il faut longer un grillage sur une bonne distance, le passage par la piste étant privé.

Nous choisissons le côté nord, plus long, plus tortueux, plus compliqué du fait des nombreuses propriétés privées, mais qui a l'avantage de nous faire passer à proximité des vestiges de l'ancien canal du Verdon qui, au XIX ème siècle jusqu'en 1970, amenait l'eau du Verdon jusqu'à Aix.

Nous passons sur le côté de la chapelle, la sente descend fortement, une main courante en fer y est installée, et traversant la piste, nous nous engouffrons dans une ouverture de la végétation pour descendre par une sente ultra pentue, dans le vallon de Pié de Masse.

forte descente qui demande beaucoup d'attention dans une sombre forêt de yeuses

le sol est glissant de par la grande quantité de feuilles mortes, le "planté" de bâton doit être ferme !

anciennes traces de charbonnières, comme dans presque toutes les forêts de yeuses de Provence

plus bas, deux charbonnières en acier, donc relativement récentes, XIX ou début du XXème siècle, dites fours Magnien sont abandonnées, une avec de grosses ouvertures dues à la corrosion, la seconde en très bon état, un coup d'œil à l'intérieur me montre qu'y sont remisés les tuyaux de fumée. De belles pièces qui témoignent de l'activité des hommes dans la montagne, les "carbounié".

nous arrivons sur du terrain plat et traversons le vallon de Cougourdon

que nous quittons pour un cheminement totalement hors sentier dans les broussailles et la forêt afin de rejoindre une piste parallèle et éviter les propriétés privées.

nous voilà sur les berges de l'ancien canal du Verdon, abandonné depuis seulement 50 ans, il est déjà bien envahi par la végétation

Les besoins en eau de la ville d'Aix-en-Provence et des communes environnantes conduisent à décider en 1857 la construction du canal du Verdon, ou canal d'Aix.

Concédé à la ville d’Aix en 1863, il est commencé par la compagnie anglaise French Irrigation Company, et terminé par la Compagnie générale de canaux et travaux publics. Plus de 500 ouvriers ont participé aux aménagements, tous des bagnards condamnés aux travaux forcés.

Le barrage de prise d’eau, commencé en 1866 en amont du village de Quinson, a été achevé en 1869. Le 15 août 1875, les eaux du Verdon arrivent à Aix-en-Provence, à la fontaine de la Rotonde, que certaines publications mal informées présentent comme "spécialement construite à cet effet" ce qui est faux. En effet, la fontaine est inaugurée en 1860, soit plusieurs années avant le début des travaux du canal du Verdon. Au total, les travaux s’étalent sur une quinzaine d’années et s’achèvent vers 1878, l’eau du Verdon pouvant alimenter les communes d’Aix-en-Provence, Venelles, Rognes, Saint-Cannat et Lambesc : près de 3 000 hectares ont pu ainsi être irrigués, grâce aux techniques traditionnelles dites à la raie et au tour d’arrosage.

*** Voir ici, clic, la balade dans les basses gorges du Verdon, le long du canal

Les ponts sont nombreux, tous de très belle facture avec arc en plein cintre

aux abords d'une grande propriété privée, le canal sert de décharge, le propriétaire agricole y jetant tous ses déchets, palettes, plastiques de serres etc ! Comme quoi il n'y a pas que les marseillais qui sont dégueulasses.

plus loin, nous devons poursuivre en pénétrant à l'intérieur du canal

où l'on peut voir les martelières qui servaient à distribuer l'eau d'irrigation, une manivelle permettait à l'ayguadier d'ouvrir ou fermer la vanne au moyen d'une manivelle actionnant une longue vis sur la quelle se "vissait" la vanne.

et nous voilà au bout de notre balade ou presque, nous sommes à l'intérieur du siphon qui permettait au canal de franchir le vallon de la Trempasse, formant un tube en U, le souterrain permettait à l'eau de ressortir sur l'autre versant dans un siphon identique et continuer son chemin avec juste la pente nécessaire.

la grille évitant les accidents, en dessous se trouve la gueule béante du canal souterrain qui descend à la verticale

l'ouvrage d'art est en excellent état, nous ressortons du canal par les "marches de l'ayguadier", ces pierres plantées dans le flanc du canal formant comme un escalier de secours.

il nous faut faire le tour de l'ouvrage pour rejoindre le sentier qui descend dans le vallon

laissant au-dessus de nous ce bel ouvrage, à cette époque malgré tout pas si lointaine, on savait faire du fonctionnel, du solide, mais aussi du beau, il n'y a qu'à voir comment sont taillées les pierres avec leurs arêtes biseautées.

La construction du canal du Verdon est un exploit technique reconnu à l’Exposition universelle de 1878.

La branche mère du canal est longue de 82 km. La partie la plus remarquable est la traversée des basses gorges du Verdon, sur 8 kilomètres. Le canal, tantôt en souterrain, tantôt soutenu par des murs contre des rochers à pic, n’est accessible qu’au moyen d’un sentier creusé dans le rocher. Les souterrains, au nombre de 61, y atteignent ensemble une longueur de 3 km. En dehors des gorges, le canal a exigé en outre 20 souterrains ayant ensemble une longueur de 16 km, 3 ponts-aqueducs de 32 m, 89 m, et 121 m de long et 14 m, 16 m, et 21 m de haut, 4 grands siphons, 66 aqueducs, 13 ponts par-dessous, 95 passages par-dessus, et 6 km de murs de berges.

Ceci n'est qu'un reportage, l’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.

Pour les secours composer le 112

3 commentaires

3 commentaires

-

Par JLuc Fontaine le 16 Octobre 2020 à 22:03

Cette rando est un de nos classiques en Corse, sans trop de difficultés, le parcours est varié et présente de nombreux points d'attraits, tout au moins pour qui est sensible aux choses du passé.

La voiture est garée peu après le pont qui donne accès au village de Tuarelli dans la vallée du fleuve Fangù (Fango) pendant que nous enfilons nos chaussures de rando, une vache vient nous rendre visite depuis son enclos de pierres.

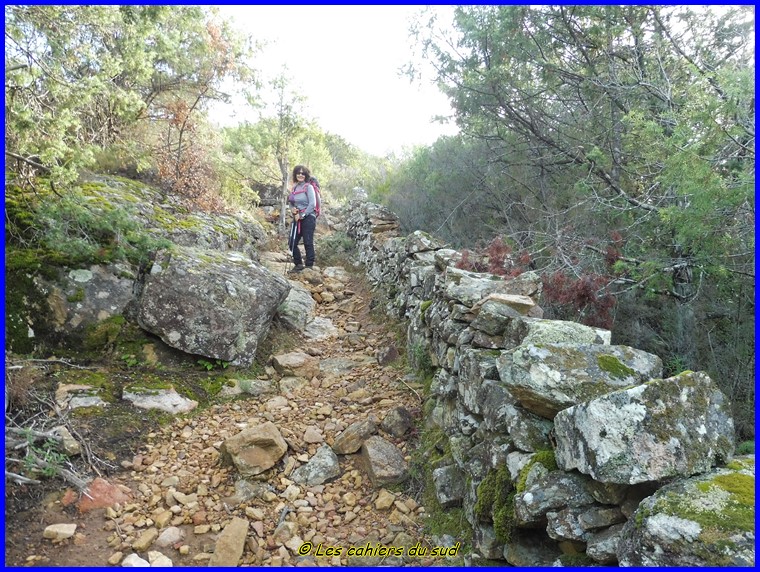

Nous allons prendre le sentier Mare e Monti qui grimpe jusqu'au refuge de la forêt de Bonifatù, mais pas pour longtemps, nous le quitterons très vite. Les sentiers Mare e Monti (mer et montagne) sont souvent d'anciens chemins muletiers qui reliaient les gens du bord de mer à ceux de la montagne pour des échanges commerciaux vitaux à une époque où les liaisons dans le pays étaient difficiles.

le sentier grimpe bordé par un muret de pierres qui le sépare des propriétés où paissent les vaches, dans une végétation inextricable. Il n'est pas rare d'y voir sortir une vache qui aussitôt s'engouffre de l'autre côté du chemin et disparaît dans la forêt. Nous sommes loin des alpages des Hautes Alpes...

un peu plus haut, nous quittons le Mare e Monti pour une sente qui reste en balcon et qui file vers le hameau abandonné de Prunicciale.

cheminement paisible dans une jolie forêt méditerranéenne

dans une trouée, en face, vision du centre d'écologie de l'ONF de Pirio, nous y étions tout près, hier, alors que nous devions renoncer à notre grosse rando dans la montagne pour cause de gués infranchissables

Les premières maisons du hameau apparaissent, celle-ci est bien cachée dans la végétation qui pique, c'est la moins ruinée

à l'intérieur c'est la désolation, le plancher de l'étage est effondré, il n'y a plus de toiture

un lit en fer est descendu avec le plancher

à l'étage, dans un placard éventré, quelques vestiges d'ustensiles de cuisine

c'est triste une si belle maison abandonnée à toutes les intempéries

Plus bas dans le village, le four à pain en excellent état

en son milieu, la voûte n'abrite plus qu'une chauve-souris, je ne l'ai vue qu'en agrandissant la photo sur écran

Je n'arrive pas à m'ôter de la tête qu'ici il y a eu de la vie que des gens se sont aimés, ont fait des enfants, y ont travaillé, y ont souffert aussi, y sont morts. Les pierres me racontent leur histoire. Il suffit de savoir les écouter.

le sentier, où parfois la calade apparaît encore, descend vers la rivière toute proche, passant devant d'autres ruines et sous les arbres centenaires, qui eux aussi, ne demandent qu'à parler.

il ne m'est pas difficile d'imaginer l'endroit bien débroussaillé, les femmes, toutes vêtues de noir et à genoux sur la pierre dure, lavant leur linge dans l'eau glacée en se racontant les commérages du village, comme partout ailleurs en ces temps pas si lointains.

le sentier remonte sur le versant opposé, d'autres ruines apparaissent, vertes de mousse.

Un peu plus haut, nous arrivons dans la superbe châtaigneraie de Saint-Georges

les arbres sont très vieux et pourtant bien vivants, cet endroit est magique... il ne veut pas mourir.

en contrebas, les ruines de la chapelle Saint-Georges finissent d'être digérées par la végétation qui sans relâche la grignote un peu plus chaque jour.

au sortir de la châtaigneraie, nous arrivons sur le sentier qui domine le fleuve Fangù, en pleine lumière.

en bas, le fleuve et au loin, le village de Mansù (Manso en français...mais pourquoi vouloir franciser tous les noms, et leur faire perdre leur identité ? absurdité !)

le coteau face au soleil est bordé d'arbousiers dont les fruits rouges, gros et moelleux sont un délice que nous chipons aux oiseaux.

là, sur le côté, une vieille croix, pour qui, pour quoi, qui le sait ? Une simple croix de bois mais dont les extrémités des branches ont été "travaillées" de manière identique à celles que l'on trouvera sur les hauteurs de Galéria, ce sera une autre rando.

les murets délimitent les propriétés, les pierres ne manquent pas et montrent encore, plusieurs siècles après, le travail harassant des hommes dans la montagne.

une longue descente nous emmène dans les alentours de Mansù, les oliviers, énormes, sont pleins de vigueur, cette rando nous a entraîné plusieurs siècles en arrière. L'homme qui a planté cet olivier n'existe probablement même plus dans la mémoire des hommes du village actuel, l'arbre, lui, est là !

Oliviers centenaires, vaches en liberté sous la surveillance du taureau, veaux sous la surveillance des vaches qui cherchent une nourriture chiche, il est vrai que nous loin des alpages à l'herbe grasse des Hautes Alpes.

les vaches font comme les chèvres, elles mangent les branchages, sinon il n'y a que des cailloux...

le sentier contourne soigneusement le village du haut, nous respectons la tranquillité des habitants, ensuite il rejoint la route qui descend en lacets vers le village du bas et le pont sur le Fangù.

où nous arrivons sur le sentier qui longe le fleuve, sentier qui était semble-t-il un chemin de transhumances.

malgré les pluies torrentielles des jours précédents, les abords du fleuve sont praticables, il suffit parfois de sauter de rocher en rocher

quand il a la place, il s'étale et semble paisible

mais il rugit dans les rapides

un ressaut est à franchir une corde aide bien, surtout quand la roche est humide

mieux vaut ne pas glisser

la suite du cheminement est facile, tantôt en bordure du fleuve, tantôt en sous-bois

peu avant l'arrivée, nous croisons un petit groupes de vaches et veaux en liberté, ici les élevages sont "bio". Nous sommes loin des élevages intensifs nourris avec des granulés et les veaux enfermés dans des cages, même si ces veaux vont à l'abattoir, ils ont eus une vie courte mais heureuse, c'est déjà ça !

Ceci n'est qu'un reportage, l’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.

Pour les secours composer le 112

3 commentaires

3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

le blog des amoureux de la Nature